<浅間神社巡り>

|

さて、今度は富士山の周囲に存在する浅間神社が気になって来ましたので、巡らせて頂こうと思います。 全国を巡ると1,300カ所とも言われているので、それはそれは物理的に無理なので(笑)、富士山周囲にある有名な浅間神社(センゲンジンジャorアサマジンジャ)をまずは13社巡ってみようかと思います。 浅間神社≒此花之佐久夜毘売命(コノハナノサクヤヒメノミコト)【神阿多都比売(カムアタツヒメ)】ですが、これは神話のくだりで「業火の中で出産」→”噴火を鎮める神様”(その他=良縁、出産、酒造など)として祀られたからのようです。 父神は大山津美神(山の神様)ですので、神話だけに富士山と親和が良いのでしょう。 |

|

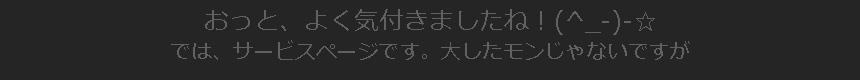

13..村山浅間神社(ムラヤマセンゲンジンジャ):2025/9/15:静岡県富士宮市村山1151・御祭神:<中座>木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト) :<左座>大山祗命(オオヤマズミノミコト)=大山津美神/木花咲耶姫命の父神 :<左座>彦火々出見命(ヒコホホデミノミコト)=火遠理命(ホオリノミコト)/瓊々杵命と木花咲耶姫命の第三子(山幸彦) :<左座>瓊瓊杵尊 (ニニギノミコト)=彦火瓊瓊杵尊(天照大神の孫)/木花咲耶姫命の夫神 :<右座>大日霊貴(オオヒルメノムチノミコト)=天照大神 :<右座>伊弉諾尊(イザナギノミコト) :<右座>伊弉冉尊(イザナミノミコト) 孝昭天皇2年(紀元前474年)に富士山中腹の水精ケ岳に創建され、崇神天皇朝に神領地や神戸を賜り、応神天皇朝に社殿修造、大宝元年(701年)に現在地へ遷座したらしい。 村山は富士山における修験道の中心地で、鎌倉時代に興法寺(こうほうじ/修験道)が建てられ、大日如来坐像が祀られています。 | |

|

|

| |

|

★ページのトップへ戻る | |

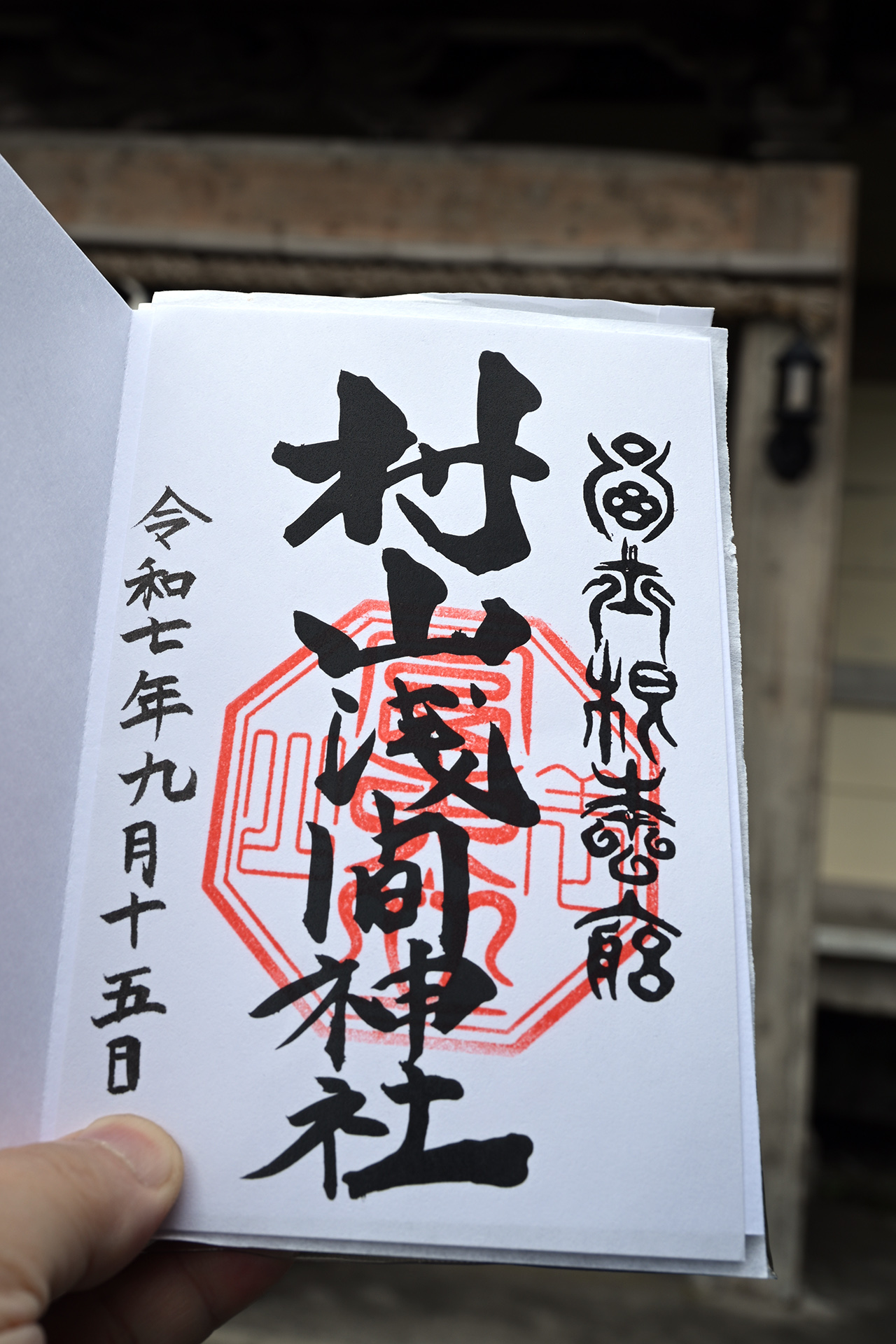

12須山浅間神社(スヤマセンゲンジンジャ):2025/9/15:静岡県裾野市須山722・御祭神:木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト) :瓊瓊杵尊 (ニニギノミコト)=彦火瓊瓊杵尊(天照大神の孫)/木花咲耶姫命の夫神 :大山祗命(オオヤマズミノミコト)=大山津美神/木花咲耶姫命の父神 西暦110年、日本武尊(ヤマトタケル)が天皇の命令で東夷征伐(東北地方を領土にして来いとの命令)に出向いたとき、奇瑞(吉兆?)により創祀しました。月日が流れて寂れて来たのを、蘇我稲目(ソガノイナメ=蘇我馬子の父/飛鳥時代の豪族)が欽明13年(西暦552年)に再興したとされています。 宝永4年(西暦1707年)に宝永噴火で甚大な被害を受けましたが、安永9年(1780年)に復興されました。 あれ?北口本宮浅間神社(富士吉田市)も確か西暦110年に日本武尊が「ここに遥拝所つくればよくない?」と言って大塚丘に作らせたはず。同じ年に浅間神社を2社も建造させちゃったって事でしょうか? | |

|

|

| |

|

★ページのトップへ戻る | |

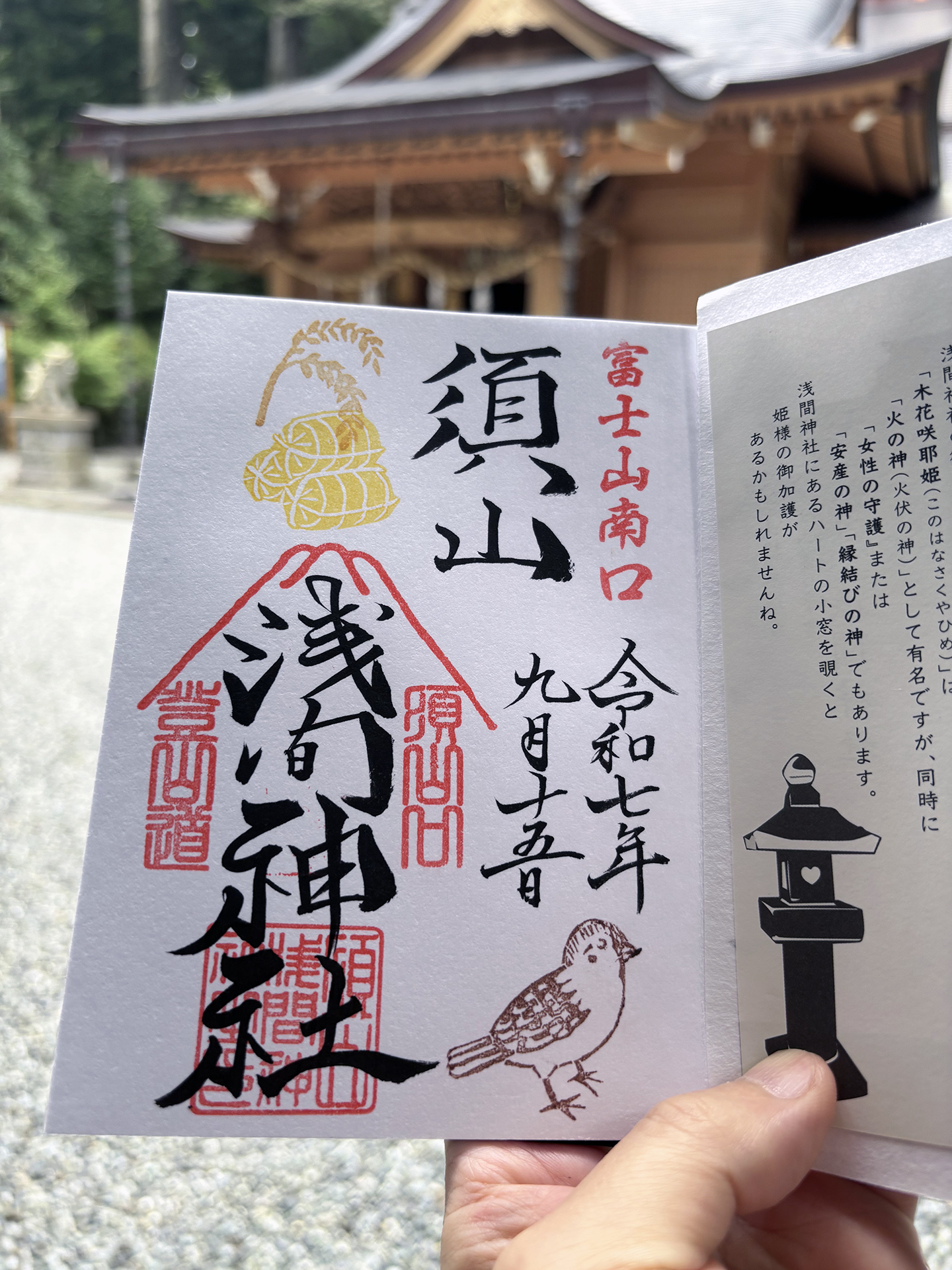

11.三國第一山 新倉富士浅間神社(サンゴクダイイチヤマ アラクラフジセンゲンジンジャ):2025/9/10:山梨県南都留郡富士吉田市浅間2-4-1・御祭神:木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト) :大山祗命(オオヤマズミノミコト)=大山津美神/木花咲耶姫命の父神 :瓊瓊杵尊 (ニニギノミコト)=彦火瓊瓊杵尊(天照大神の孫)/木花咲耶姫命の夫神 西暦706年に甲斐国八代郡荒倉郷へ富士北口郷の氏神として祀られる。 807年の富士山大噴火で朝廷からの勅使が来て「鎮火祭をやれ」との命令があり、やったら「三国第一山(日本、中国、インドにおいて最も偉大な山)」の称号と「大鳥居や寄付金」を天皇からもらっちゃったらしいです。 ここはSNSでバズっている「五重塔+富士山+桜」の世界的に有名な場所なので、他の浅間神社と違って周りの参拝者はほぼ外国人です。 五重塔と富士山の絶景を観るのも380段近い階段を大勢の外国人と登らないとならず、御朱印を頂くだけで辟易して撤退しました。 市営駐車場は、2025年4月から1,500円/6h(障害者割引一切なし)です。 | |

|

|

| |

|

★ページのトップへ戻る | |

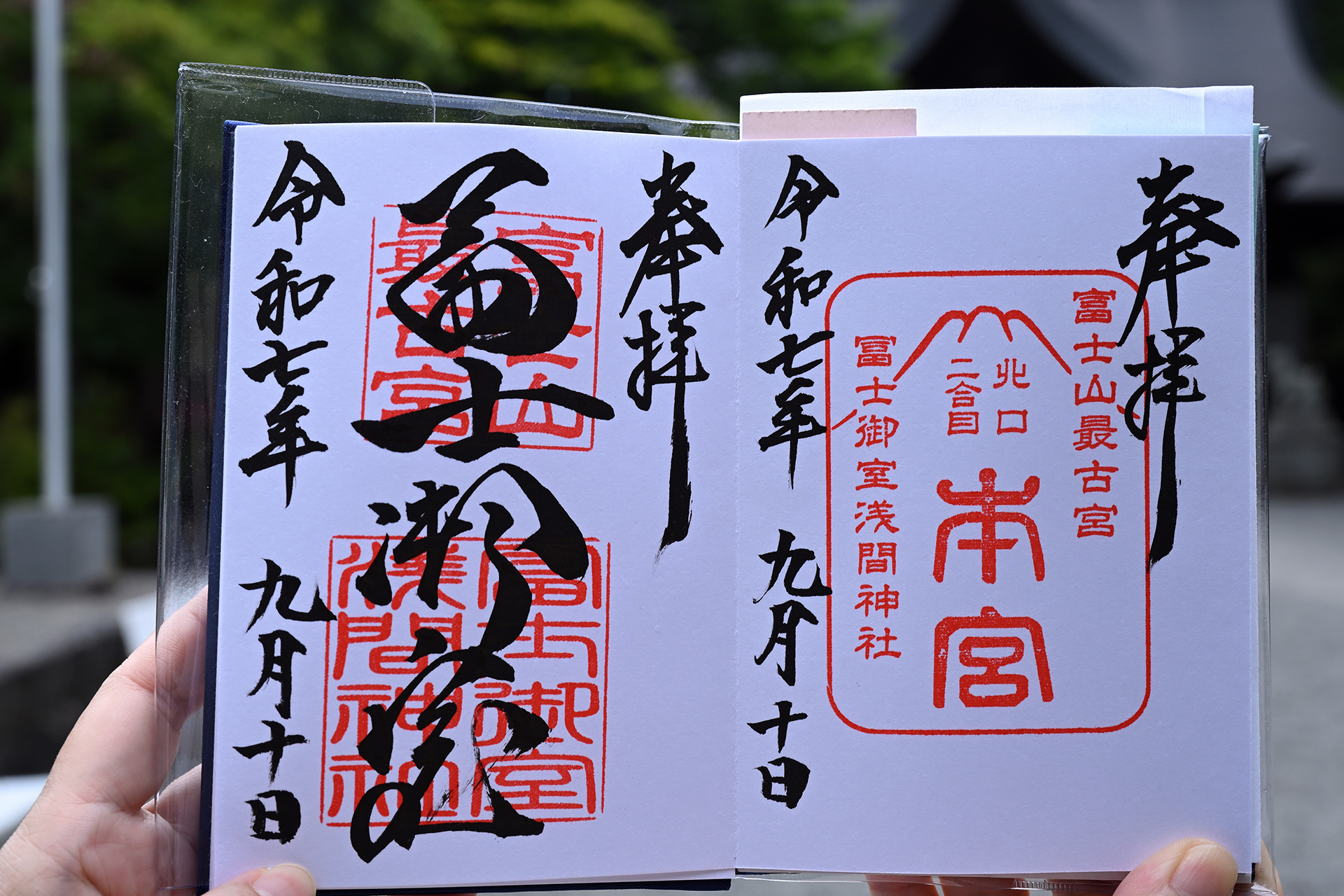

10.冨士御室浅間神社(フジオムロセンゲンジンジャ):2025/9/10:山梨県南都留郡富士河口湖町勝山3951・御祭神:木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト) こちらも「ワ冠」の冨士ですね。 西暦699年に富士山の二合目に祀られたと伝わる、富士山最古の神社(遥拝所ではなく最初から社殿が有った?:本宮)。 主な祭祀は河口湖畔の里宮で行われており、流鏑馬は例年多くの参拝者で賑わっているようです。 昭和49年(1974年)に本宮本殿が里宮境内地に遷祀されて以降、二社(本宮、里宮)が祀られています。 二合目の元?本宮へは行っていませんが、SNSで見る限りかなり朽ちて来ているようです。 | |

|

|

|

|

|

★ページのトップへ戻る | |

9.河口浅間神社(カワグチアサマジンジャ):2025/9/10:山梨県南都留郡富士河口湖町河口1番地・浅間大神=木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト) 西暦864年の富士山大噴火によって、富士山北麓にあった「せの海」が分断されて現在の河口湖、精進湖、西湖となってしまったので、「朝廷からの勅令」で865年にこの場所に浅間大神を祀られたとの事です。 こちらも浅間「あさま」の読みですね。 | |

|

|

|

|

|

★ページのトップへ戻る | |

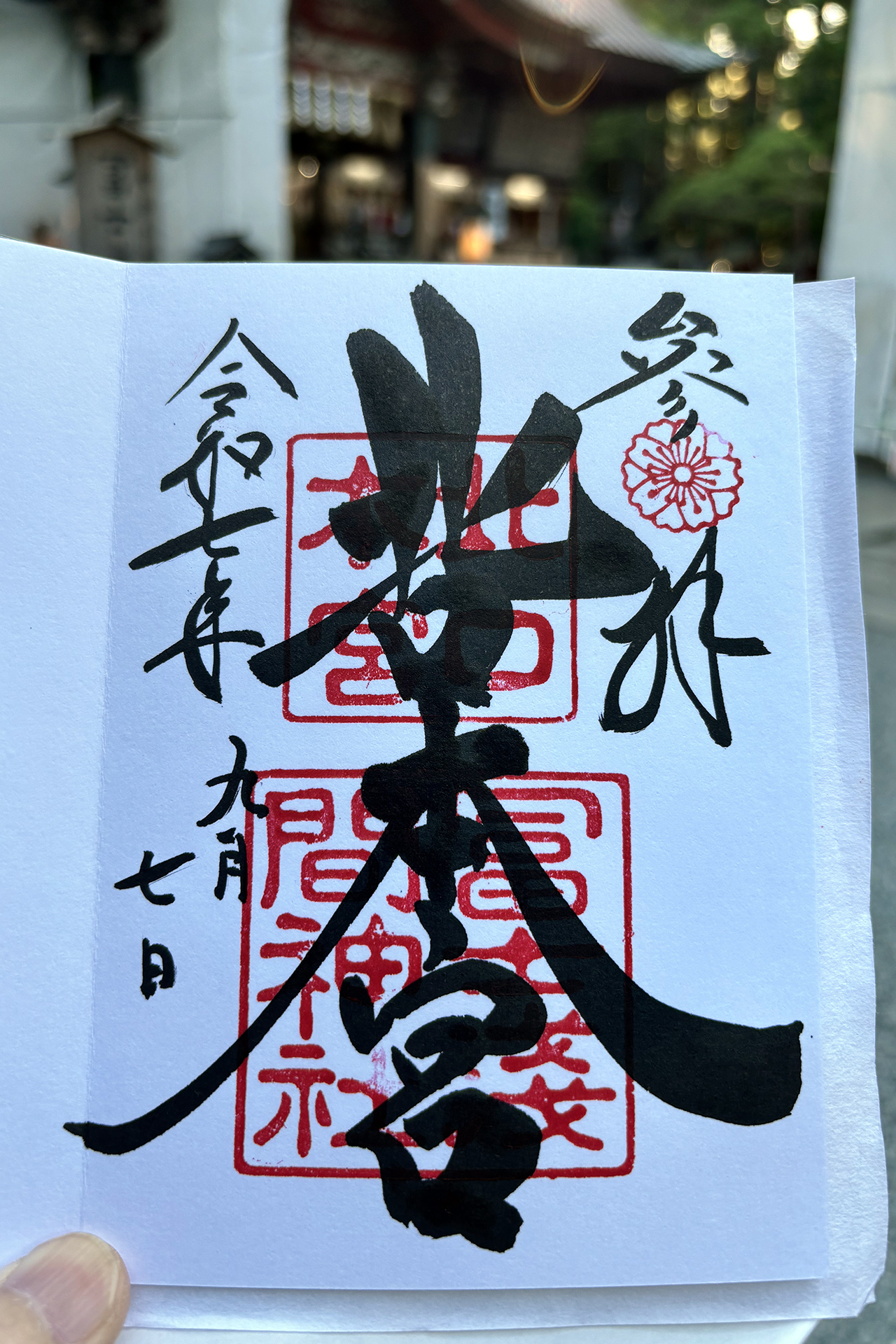

8.北口本宮 冨士浅間神社(キタグチホングウ フジセンゲンジンジャ):2025/9/7:山梨県富士吉田市上吉田5558・浅間大神(古は富士山自体を示す?):木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト) :彦火瓊瓊杵尊(ヒコホノニニギノミコト)/木花咲耶姫命の夫神(天照大神の孫) :大山津美神(オオヤマヅミノカミ)=大山祇神/木花咲耶姫命の父神 日本武尊が西暦110年に大塚丘(おおつかやま)に立ち寄った時「富士山は北側のここから拝むのが最高!」と言ったので、そこに鳥居を立てました(遥拝所だった?)。 その後781年に噴火があり、788年に大塚丘の北側に社殿を建立して浅間大神を移し、大塚丘は日本武尊を祀ったそうです。 で、ちょっと気になったのが社殿の破風。お寺っぽくない?と思ってしまいましたが、軒唐破風(のきからはふ)というそうで、神社でもポピュラーな建築みたいですが、お寺でもよく用いられる建築なので、どっちも有りなんですね( 鎌倉時代に流行った建築様式) こちらも「富」ではなく「冨」ですね。 | |

|

|

|

|

|

★ページのトップへ戻る | |

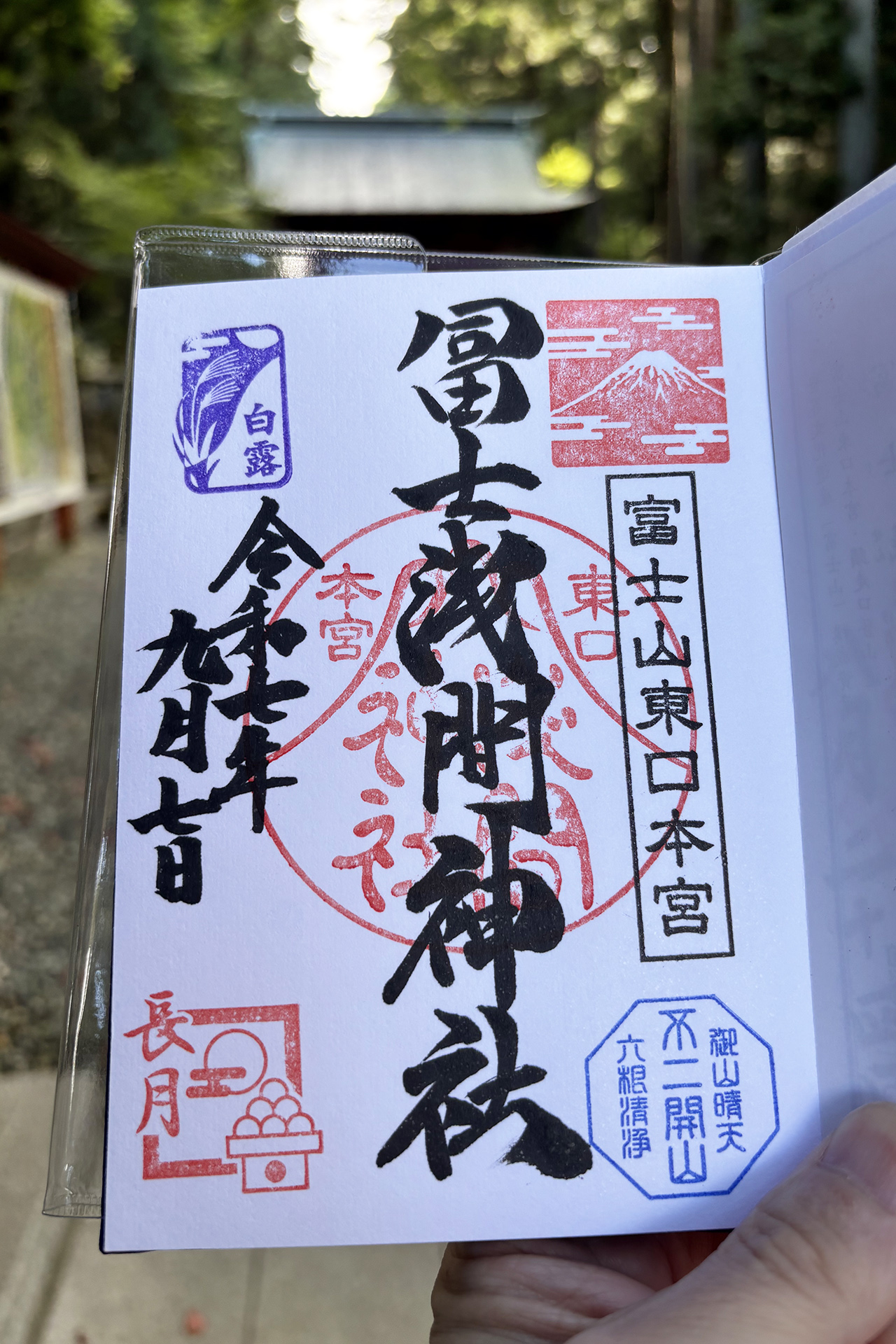

7.富士山東口本宮 冨士浅間神社(フジサンヒガシグチホングウ フジセンゲンジンジャ):2025/9/7:静岡県駿東郡小山町須走126・御祭神:木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト) ・相祭神:大己貴命(オオナムチノミコト)=大国主神の別名 ・相祭神:彦火火出見命(ヒコホホデミノミコト)/瓊々杵命と木花咲耶姫命の第三子(山幸彦)? 802年に富士山東脚の噴火が有った際に須走の地に斎場を設けて鎮火の祈祷を行ったところ、噴火が収まった。じゃあここに神様にお祀りする神社を!となって、807年に創建されたそうです。 宝永の噴火(1707年)では3~4mに及ぶ火山灰に社殿が埋まってしまったけれど、幕府が復興支援したとの事。 こちらも「富」ではなく「冨」ですね。 さらには鳥居に「不二山」(二つとない山)の扁額(へんがく)が掲げられています。 | |

|

|

|

|

|

★ページのトップへ戻る | |

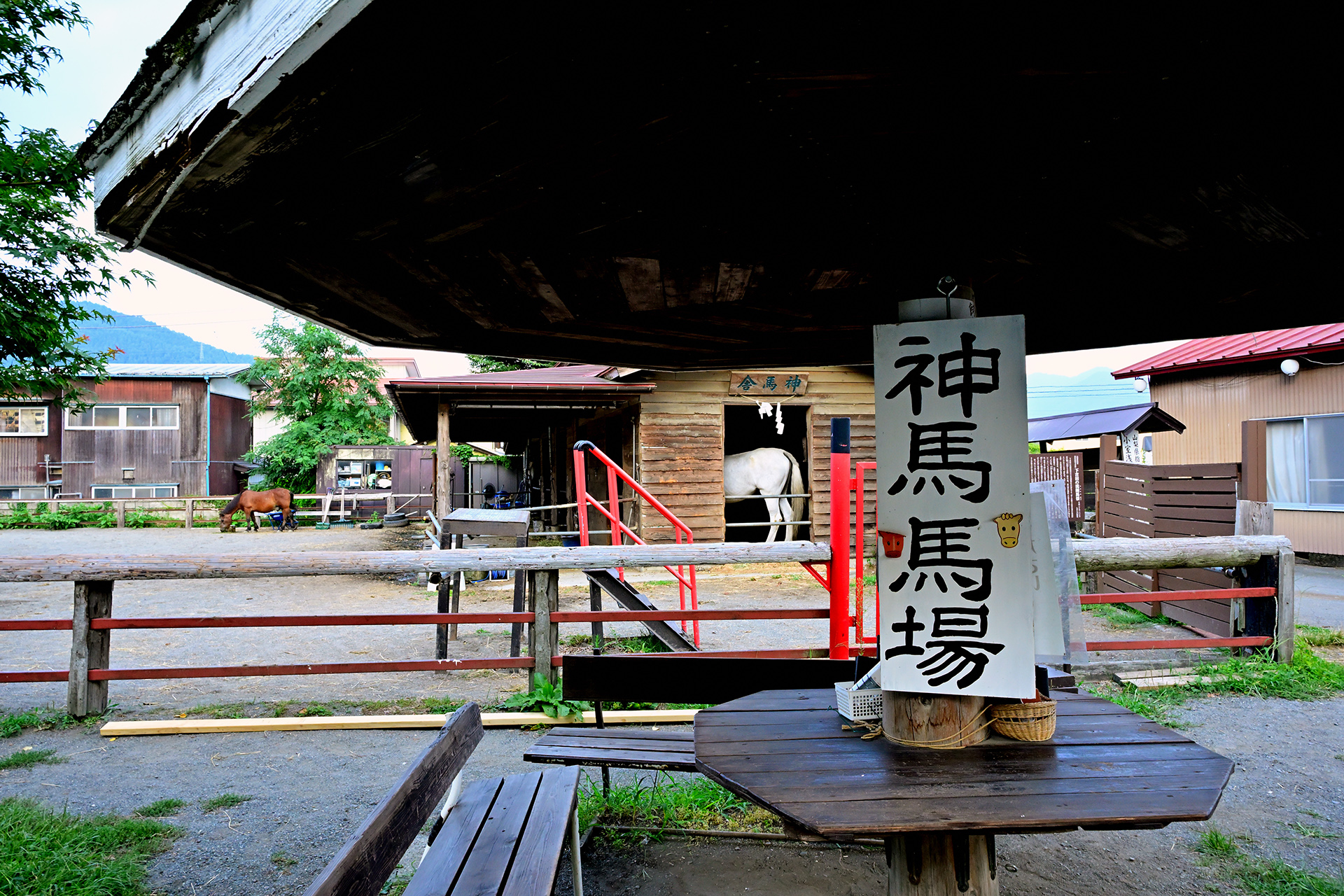

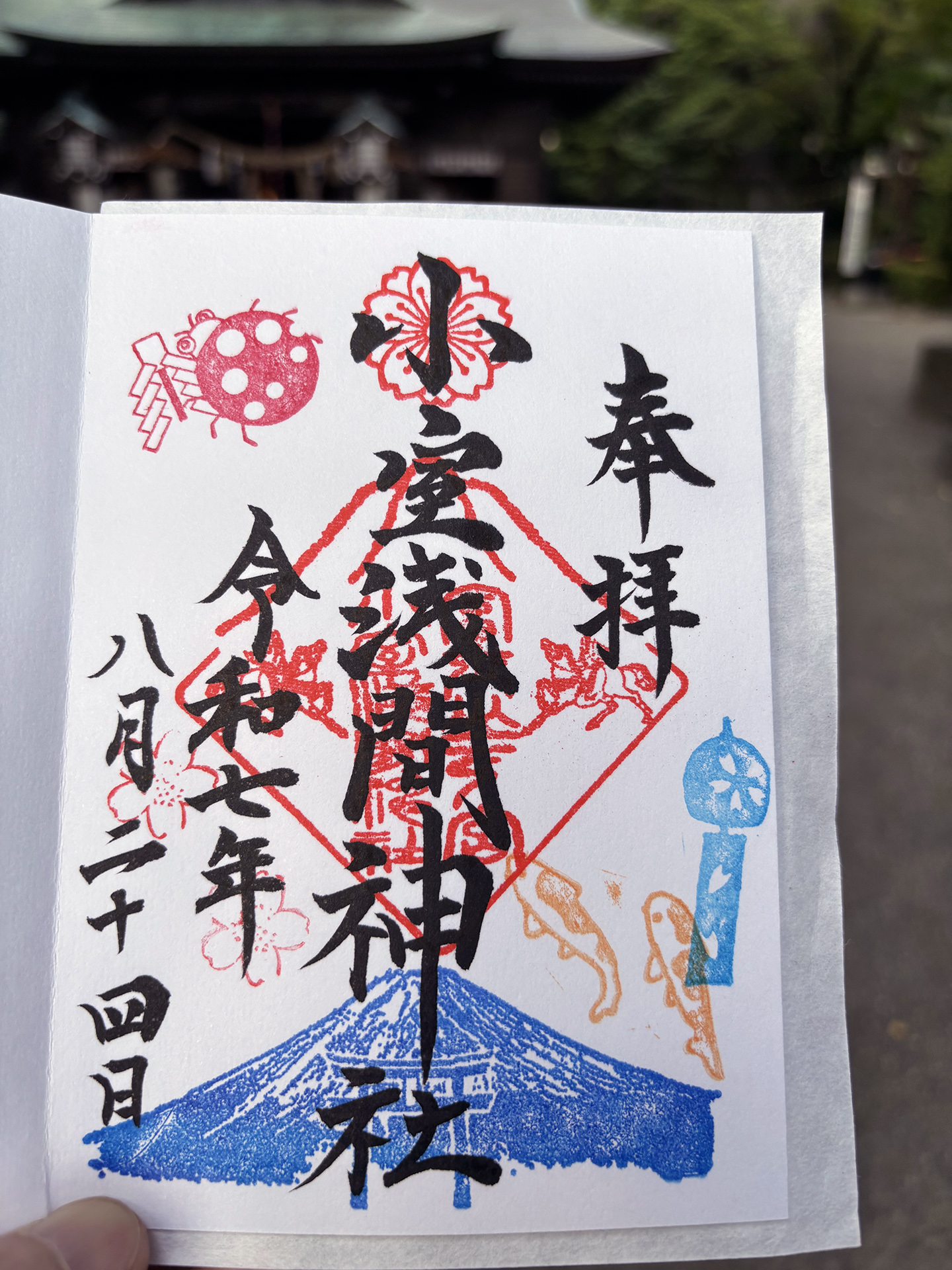

6.冨士山下宮 小室浅間神社(フジサンシモミヤ オムロセンゲンジンジャ):2025/8/24:山梨県富士吉田市下吉田3-32-18・御祭神:木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト) ところで御祭神の名前、"木花之佐久夜毘売命"と違うの??? まあ、漢字の当て字みたいな別名がいくつも有って、 本名は神阿多都比売(カムアタツヒメ)で、同じ神様って事ですね。 征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂が、西暦806年に平城天皇の命令で富士山本宮浅間大社を造営したあと、それまでの神のご加護に感謝して、807年に下吉田にも社殿を造ったのが、この神社らしいです。 もう、物語的な年代だからあやふやな所が多くてわからないですよね。 ここは流鏑馬も行われるようで、御神馬を数頭飼育しています。神社に神馬舎があるのは、すこし珍しいですね。 ここでふと疑問! ●「冨士」ではなくなぜ故「冨知」なのか? 古の表示のようで、神社庁絡みで「富」に変えた神社もあるようです。 | |

|

|

| |

|

★ページのトップへ戻る | |

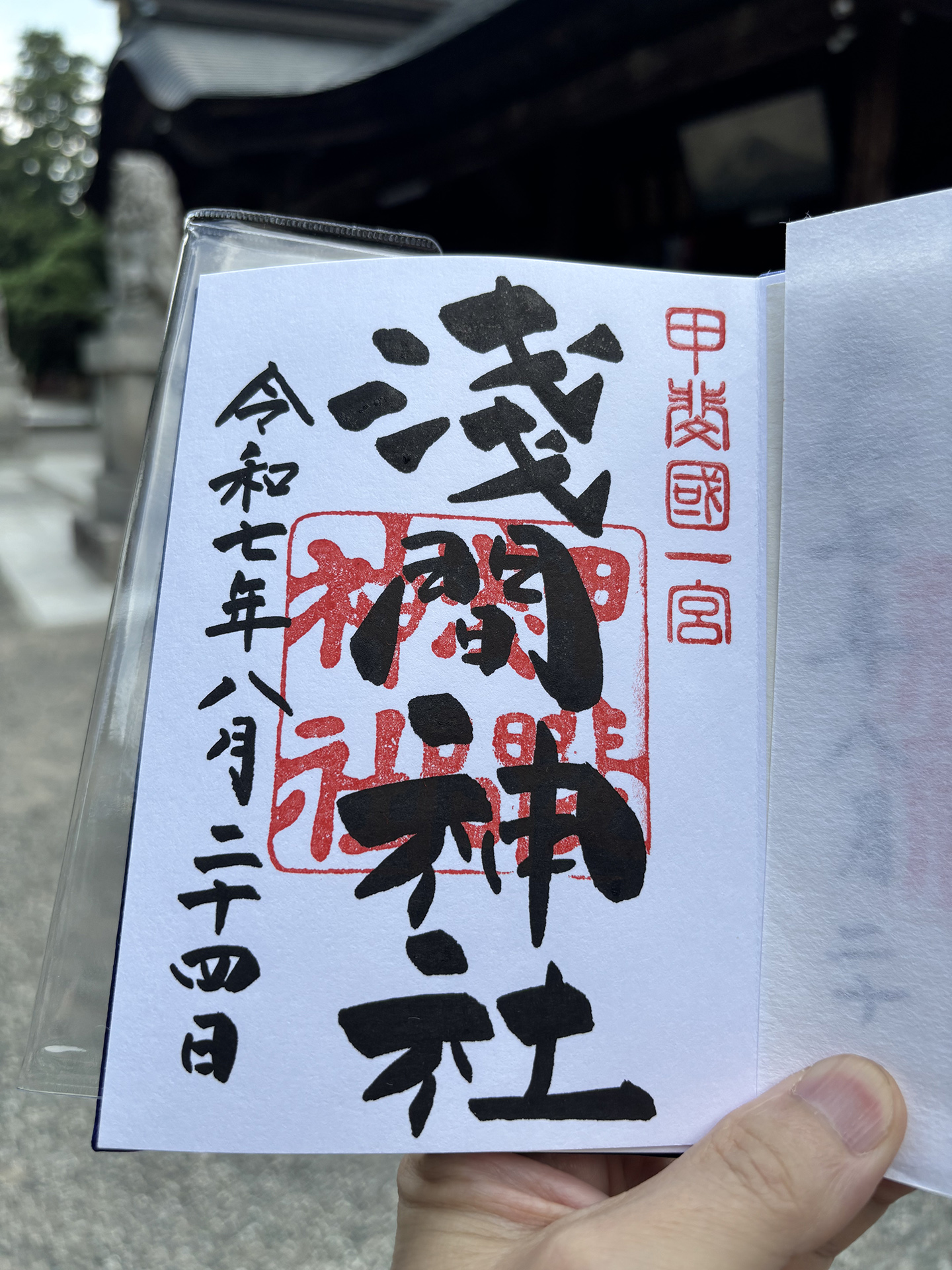

5.甲斐國一之宮 浅間神社(カイノクニイチノミヤ アサマジンジャ):2025/8/24:山梨県笛吹市一宮町一ノ宮1684・御祭神:木花之佐久夜毘売命(コノハナノサクヤヒメノミコト)/神阿多都比売 垂仁天皇8年(紀元前22年)に神山の麓(現在は山宮:摂社)にお祀りされていたが、貞観7年の富士山噴火翌年(865年)に現在地へ遷座されたとの事です。 境内奥にある祓門の先には干支の石像が並んでおり、自身の干支の石像にお参り出来ます。また、手水舎にも干支の”カワイイ”があります。 | |

|

|

|

|

|

★ページのトップへ戻る | |

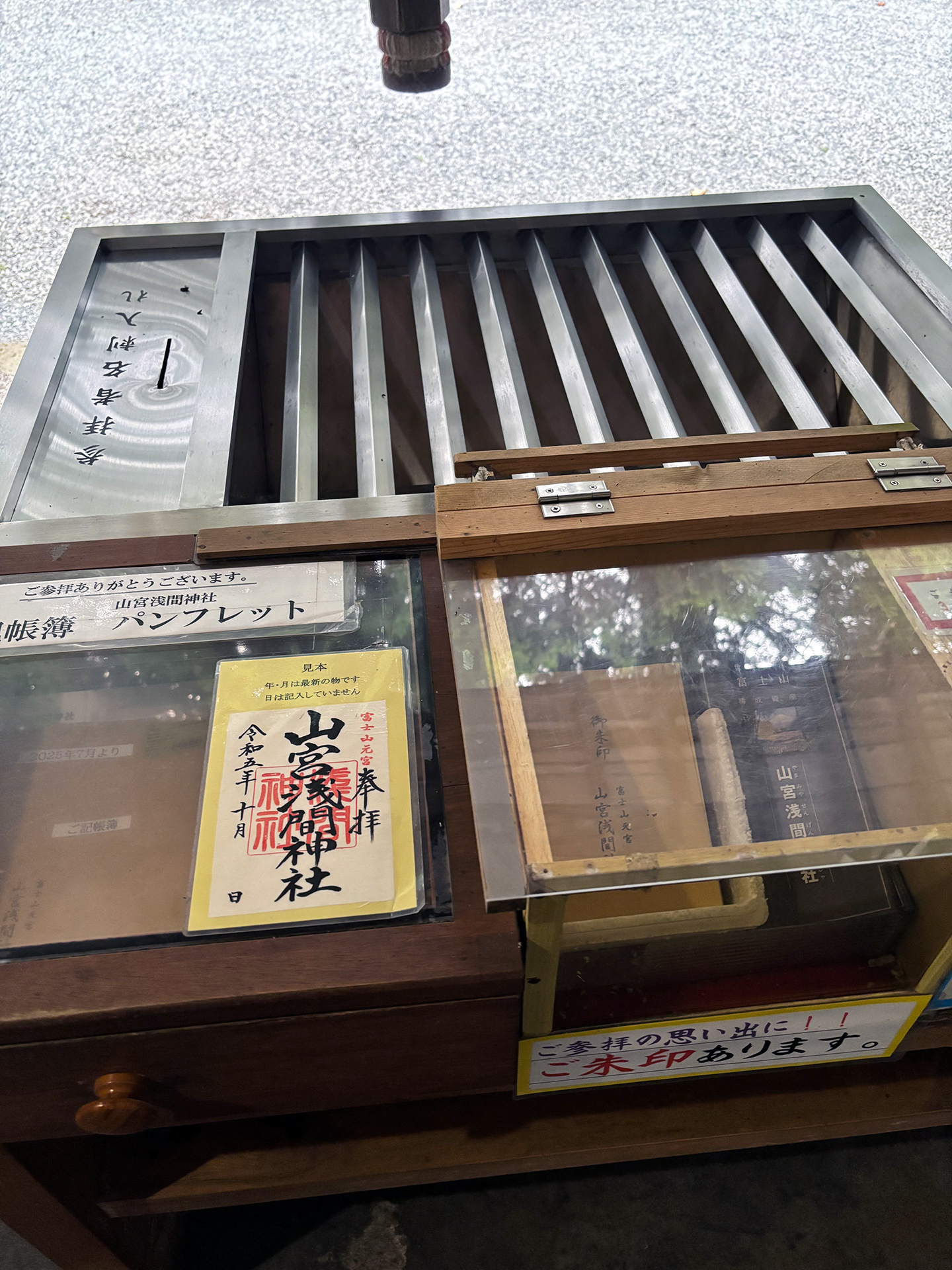

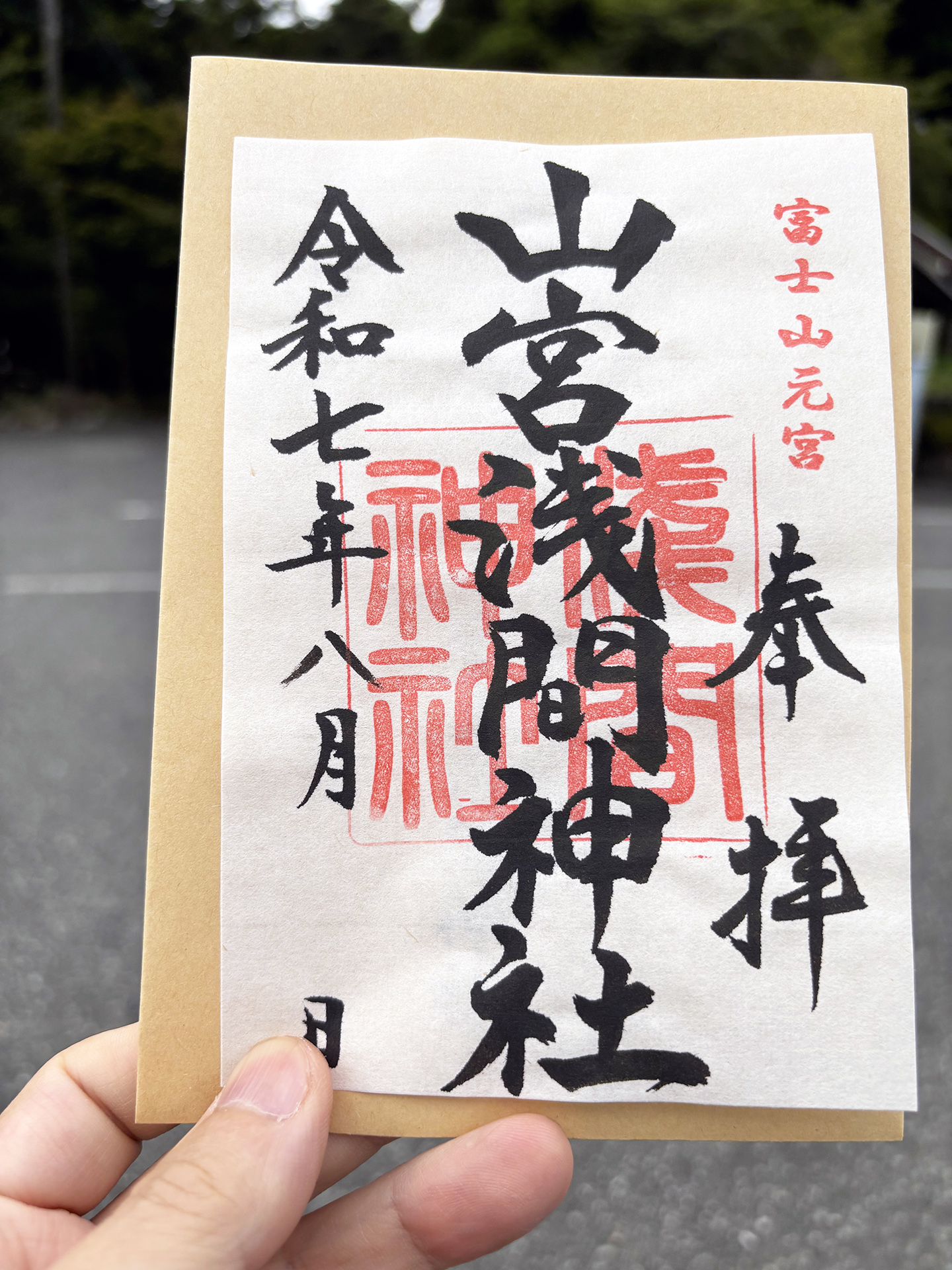

4.山宮浅間神社(ヤマミヤセンゲンジンジャ):2025/8/20:静岡県富士宮市山宮740別称:浅間大神 ・御祭神:木花之佐久夜毘売命(コノハナノサクヤヒメノミコト) 富士山本宮浅間大社の創建(806年)以前に、最初に奉斎された場所(元祖)です(浅間大社の元宮・山宮)。 1900年以上の歴史がある、元々お社の無い神社で、富士山自体をご神体として祀っています(遥拝所にて直接富士山を拝む) 御朱印は案内所(遥拝所へ続く参道が突き抜ける、お賽銭箱の有る建物)で、土日祝日は手書きのものが頂けますが(PM4:00まで)、平日はお賽銭箱の裏側にある「書置きした御朱印」をいつでも頂けます(日付は自前で)。 | |

|

|

| |

|

★ページのトップへ戻る | |

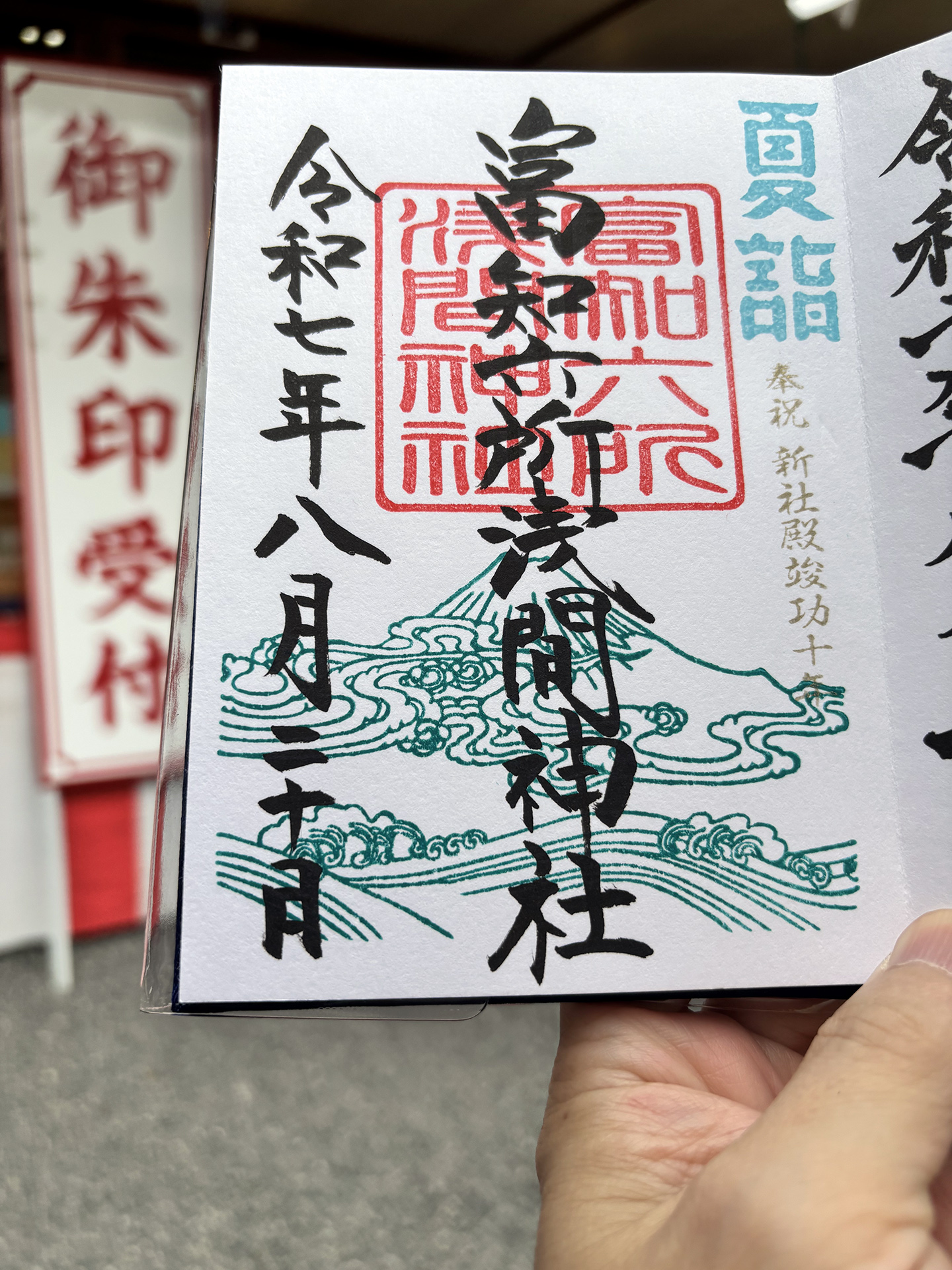

3.富知六所浅間神社(フジロクショセンゲンジンジャ):2025/8/20:静岡県富士市浅間本町5-1102-1三日市浅間神社(ドラえもん神社)とも呼ばれています。 ・御祭神:大山津美神(オオヤマヅミノカミ)/日本書紀では「大山祇神」と表記=(木花之佐久夜毘売命の父神) ・相殿神:木花之佐久夜毘売命(コノハナノサクヤヒメノミコト) ・相殿神:深淵之水夜礼花神(フカフチノミズヤレハナノカミ)/木花之佐久夜毘売命の孫 ・相殿神:阿波乃咩神(アワノメノカミ)/三嶋大明神(=薬師如来?)の妻 ・相殿神:大山咋神(オオヤマクイノカミ)/別称:大山祇命(あれ?主祭神ですよね) ・相殿神:高龍神【「龍」の古語が雨の下に龍】(タカオカミノカミ)/別称:淤加美神(オカミノカミ) 元々は富士山山腹に創建されていましたが、噴火のため785年に現在の地に遷座したようです(古称は冨知神社?)。 この時期は風鈴がすごく沢山吊るされていて、風が吹くととても綺麗な音色がして、とても心地良いです(風鈴飾りは毎年7/7~9/1)。 ここでふと疑問! ●なぜ六所なのか? 富士山噴火後の806年に、富士市(旧 富士郡下方庄)に5社(下記)を勧請した相称で(噴火を鎮めようと神社を増やした?)、この5社の首座(おやぶん)が富知六所浅間神社(六所宮)という事らしいです。 ・瀧川神社 新宮 ・今宮浅間神社 今宮 ・日吉浅間神社 日吉宮 ・入山瀬浅間神社 新福地宮 | |

|

|

|

|

|

★ページのトップへ戻る | |

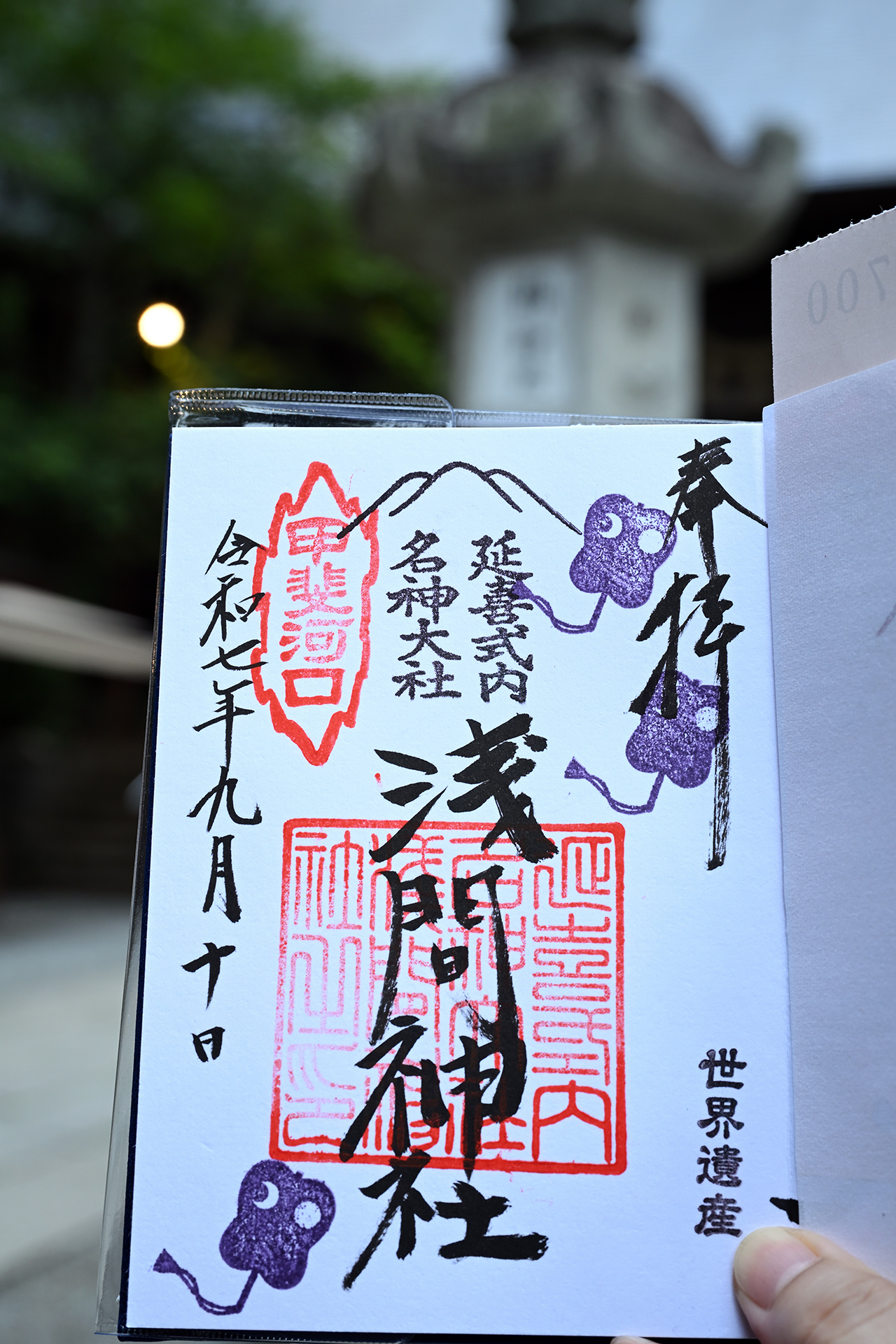

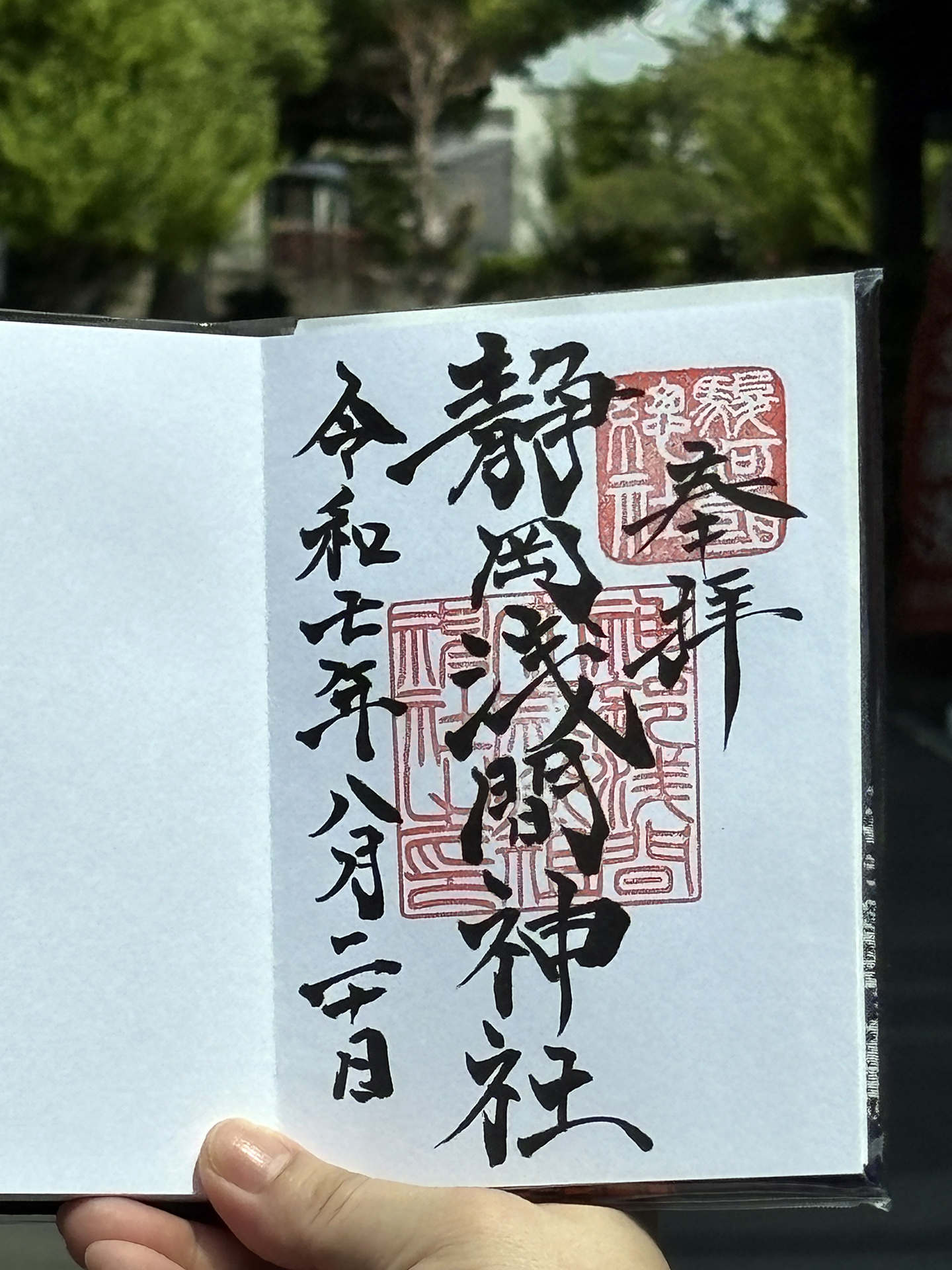

2.静岡浅間神社(シズオカセンゲンジンジャ):2025/8/20:静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町102-1静岡浅間神社は、下記三社が合祀されています。 ●神戸(かんべ)神社(紀元前)/駿河の國総社 ・御祭神:大己貴命(オオナムチノミコト/大国主の別名)/駿河國開拓の祖神 ●浅間(あさま)神社/901年富士山本宮浅間大社から分祠 ・御祭神:此花之佐久夜毘売命(コノハナノサクヤヒメノミコト)/神阿多都比売(カムアタツヒメ) ●大歳御祖(おおとしみおや)神社(1700年程前) ・御祭神:大歳御祖命(オオトシノミヤノミコト)=神大市比売(カムオオイチヒメ):此花之佐久夜毘売命の姉妹?(同一神との説も有り) あいにく社殿が改装中で足場とシートで覆われていました。 とんでもなく暑い日で、本日ノルマは他に二社巡らせて頂く予定なので、じっくり散策せず、近くの駿府城跡も見ずに次へ(日を改めて静岡駅周辺は見て回りたいな)。 | |

|

|

| |

|

★ページのトップへ戻る | |

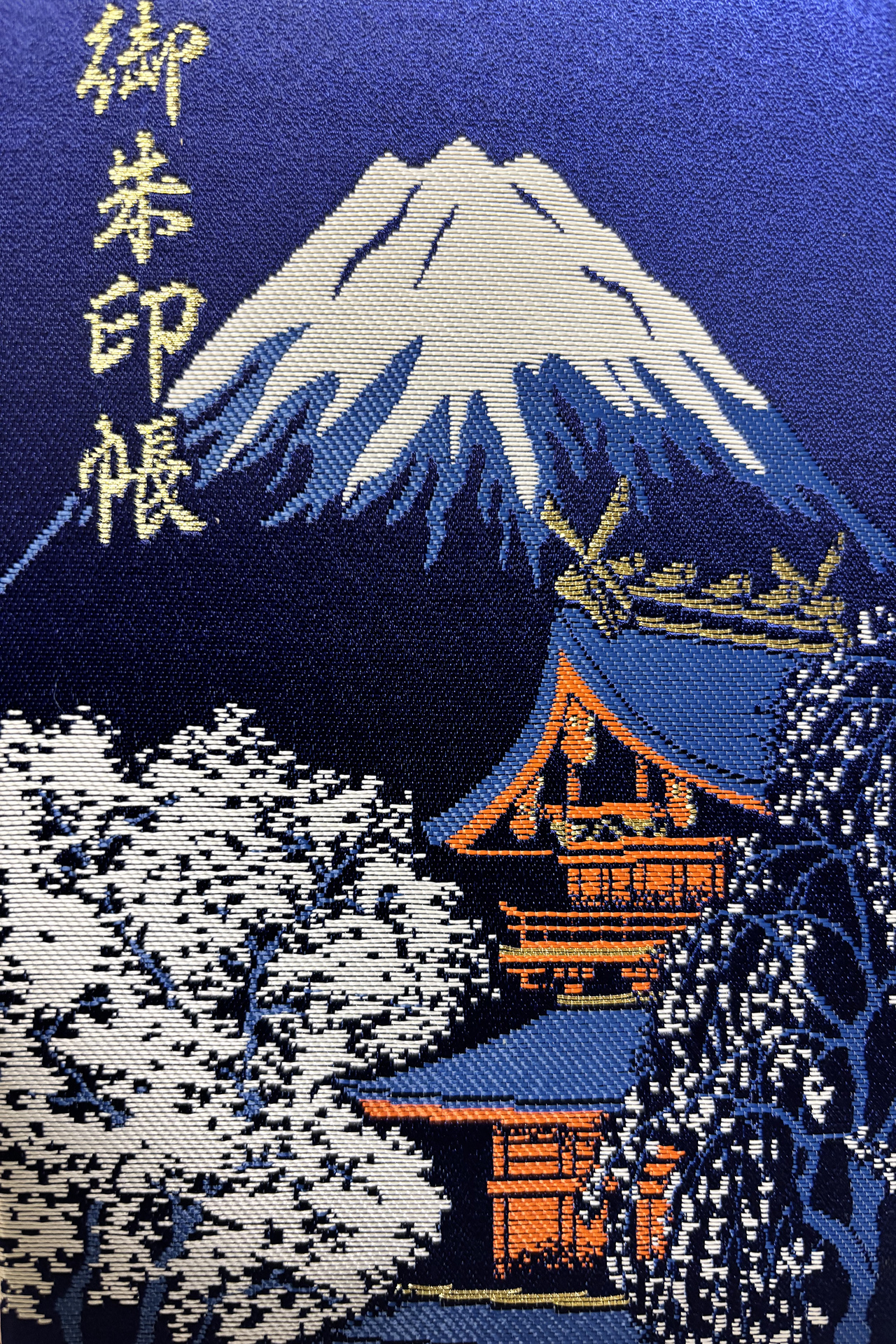

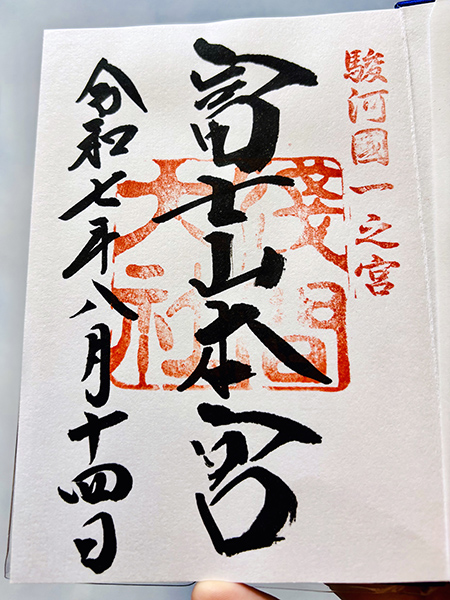

1.富士山本宮浅間大社(フジサンホングウセンゲンタイシャ):2025/8/14:静岡県富士宮市宮町1-1紀元前27年(現在の山宮浅間神社)←遥拝(ようはい)所:山を直接拝む古の信仰 →806年に現在地に坂上田村麻呂によって社殿を造営 ・主祭神:此花之佐久夜毘売命(コノハナノサクヤヒメノミコト)/本名は神阿多都比売(カムアタツヒメ) ・配神:瓊々杵尊(ニニギノミコト)/木花之佐久夜毘売命の夫 ・配神:大山祇神(オオヤマヅミノカミ)/木花之佐久夜毘売命の父 全国の浅間神社の総本宮で、奥宮は富士山頂(富士山自体もこの浅間神社の所有)として知られています。駿河の國一之宮でもあります(※駿河の國は六之宮まであるようです)。 本宮は過去に3~4回参拝していますが、いままでは道すがら立ち寄っただけでした。 今回は「浅間神社巡り」が主目的なので、しっかり御朱印帳を購入し、一番最初の頁に御朱印を頂きました(奥宮参拝は、残念ながら肉体的に無理)。 | |

|

|

|

|

|

★ページのトップへ戻る | |